はじめに

冬の給湯や暖房、工場の炉の余熱回収、車両のエンジン冷却や電子機器の温度制御など、私たちの暮らしや産業では「一度ためた熱を、必要なときに効率よく使う」しくみが欠かせません。その裏側では、熱エネルギーを安全かつ高密度に貯蔵し、装置やシステム全体で賢くやりくりする蓄熱技術が重要な役割を担っています。

本技術レポートでは、日本の特許公報3,194件(2005〜2025年、日本公開特許公報)を対象としたRadar Tech Intelligenceの解析結果にもとづき、熱マネジメントにおける蓄熱に関する技術の全体像を俯瞰します。

全体俯瞰

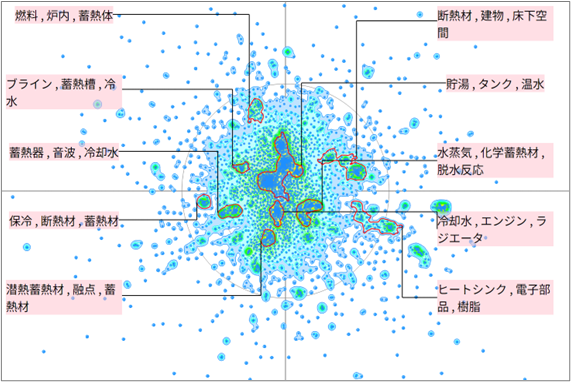

図1:熱マネジメントにおける蓄熱技術の全体俯瞰

図1は熱マネジメントにおける蓄熱技術の全体像を表した俯瞰図です。この俯瞰図では、特許の内容が近いもの同士をマップ上で近くに配置し、特許が密集している箇所を主要な技術領域として示しています。

特徴語の上位には、「蓄熱材」「タンク」「熱媒体」「暖房」「容器」「発電」「冷却水」「車両」「ガス」「エンジン」「温水」「蓄熱槽」「熱源」「給湯」「潜熱蓄熱」「ポンプ」「冷熱」「凝縮」「燃料」などが挙げられます。蓄熱材や熱媒体、タンク/蓄熱槽といったキーワードが並ぶことから、熱をためる材料と、それを保持・循環させる容器・配管・ポンプの設計が、この分野の中核テーマであることが分かります。また、「暖房」「給湯」「温水」といった住宅・建物向け用途、「車両」「エンジン」「燃料」といった自動車分野、「発電」「冷却水」「凝縮」といった発電設備・熱交換系を示す特徴語が同時に上位に現れており、住宅、車両、産業設備の三つの用途領域をまたいで蓄熱技術が活用されていることが読み取れます。

俯瞰図上では、給湯・貯湯タンクなどの【貯湯 ,タンク ,温水】、化学蓄熱材を扱う【水蒸気 ,化学蓄熱材 ,脱水反応】、自動車向け冷却を担う【冷却水 ,エンジン ,ラジエータ】、建物レベルの蓄熱である【断熱材 ,建物 ,床下空間】、電子部品の放熱対策を示す【ヒートシンク ,電子部品 ,樹脂】、相変化材料を用いた【潜熱蓄熱材 ,融点 ,蓄熱材】、音波を利用する【蓄熱器 ,音波 ,冷却水】、炉内の熱回収を行う【燃料 ,炉内 ,蓄熱体】、冷凍・蓄冷を表す【ブライン ,蓄熱槽 ,冷水】、低温保持を目的とした【保冷 ,断熱材 ,蓄熱材】といった領域が現れています。

領域間の関係性をみると、中央の給湯・貯湯タンクに技術が密集しており、他の技術は中央から外側に派生して存在していることが分かります。

主要プレイヤー

プレイヤーを見ると、デンソーが全期間で207件と最多であり、トヨタ自動車、パナソニック、ダイキン工業、豊田中央研究所、東芝、大阪瓦斯、三菱電機、松下電器産業、日立製作所などが続きます。自動車関連、空調・電機、ガス・プラントといった事業分野の企業が中心で、いずれも自社の熱利用機器やエネルギーシステムと結び付いた蓄熱技術を継続的に出願していることが分かります。

業種別にみると、例えば自動車系では、デンソーが直近5年も安定した出願を維持し、トヨタ自動車は直近比率こそ高くないものの増加率が大きく、近年の注力度の高まりが示されています。本田技研工業は直近の出願割合は高い一方で件数が減少に転じており、日産自動車や豊田自動織機は横ばい傾向です。ガス・プラント系では、大阪瓦斯やJFEエンジニアリングが全期間で一定の件数を持ちながら直近の出願は減少〜横ばいであり、新規展開は限定的です。一方、東邦瓦斯は直近5年の出願割合が突出して高く、蓄熱技術への注力が強まっています。

時系列トレンドとキーワード

時系列の解析からは、蓄熱技術の重点が、装置や構造の性能改善中心から、相変化材料の潜熱利用や融点制御、化学反応を利用した蓄熱、高効率な温度制御へとシフトしてきたことが示されています。用途も住宅向けの暖房・給湯から発電・産業用途へ拡大し、蒸気タービンや熱媒体、復水器など高温・高圧設備との連携、さらに半導体冷却やヒートポンプ、熱音響といった精密機器向けの技術が重要性を増しています。

領域別には、2010〜2014年から2015〜2019年にかけて、エンジンのラジエータ冷却を扱う【冷却水 ,エンジン ,ラジエータ】や燃焼炉の【燃料 ,炉内 ,蓄熱体】が減少する一方、音波を利用した冷却装置と蓄熱器の【蓄熱器 ,音波 ,冷却水】が増加しており、従来型のエンジン冷却から革新的な蓄熱冷却技術へと関心が移りつつあります。さらに2015〜2019年と2020〜2025年の比較では、【貯湯 ,タンク ,温水】や【水蒸気 ,化学蓄熱材 ,脱水反応】、【断熱材 ,建物 ,床下空間】といった省エネ基盤領域の出願が縮小し、建物や貯湯タンク中心の蓄熱から、材料・反応・周辺機器の高度化へ検討軸が移っています。

直近の新規プレイヤー参入動向と上位プレイヤーの寡占状況に基づく技術の成長段階・有望性の評価では、【保冷 ,断熱材 ,蓄熱材】に関する領域が現在有望とされ、【潜熱蓄熱材 ,融点 ,蓄熱材】や【水蒸気 ,化学蓄熱材 ,脱水反応】は今後有望な領域と評価されています。これに対し、【冷却水 ,エンジン ,ラジエータ】や【蓄熱器 ,音波 ,冷却水】は技術が安定しており、【断熱材 ,建物 ,床下空間】は停滞、【燃料 ,炉内 ,蓄熱体】や【ヒートシンク ,電子部品 ,樹脂】、【貯湯 ,タンク ,温水】などは成長余地が限られた領域と見ました。

総じて、蓄熱は産業インフラの広範囲に影響するような技術の開発が進んでおり、必要な要素技術の開発が継続して進んでいると考えます。

まとめ

熱マネジメントにおける蓄熱技術は、建物の暖房・給湯や床下蓄熱、発電設備や産業炉の余熱利用、自動車エンジンの冷却、電子部品の熱放散対策など、熱エネルギーを貯蔵して有効活用する幅広い場面を支える基盤技術として位置付けられており、俯瞰図からその動向が見えました。

プレイヤー分析では、自動車・電機・ガス・重工など複数業界の企業が蓄熱技術に取り組んでおり、デンソーやトヨタ自動車、パナソニック、ダイキン工業、東芝、三菱電機、大阪瓦斯、東邦瓦斯、三菱重工業などが主要な役割を担っていることが明らかになりました。自動車・電機系企業の競争が強まる一方で、ガス会社や研究機関など直近の出願比率が高いプレイヤーも現れており、高付加価値装置や新素材、システム指向の研究開発が並行して進められています。

時系列トレンドからは、従来のエンジン冷却や炉内加熱といった領域が相対的に縮小し、音波を利用した蓄熱器や潜熱蓄熱材、電子部品の熱管理、保冷・断熱材・蓄熱材など、材料・構造・システムを統合した新しい蓄熱技術への注目が高まっていることが確認されました。同時に、断熱性能や蓄熱槽の冷却方法、融点調整材料の環境適合性、化学蓄熱の生産技術確立なども継続的な課題として見られ、エネルギー利用効率の向上と環境負荷低減を両立するための技術革新が今後も求められます。

今後、私たちの身の回りでも気づいたら新たな蓄熱技術が使われていて、より快適な暮らしが待っているかもしれません。